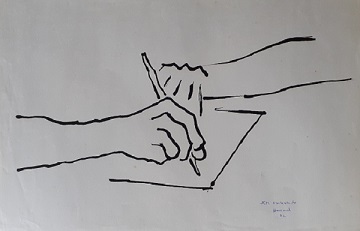

Está a se perder o hábito salutar?

Escrevendo ou lendo nos unimos para além do tempo e do espaço,

e os limitados braços se põem a abraçar o mundo,

a riqueza de outros nos enriquece a nós. Leia.

Agostinho da Silva

(“Notícia”)

Meses atrás, ao transitar pelos canais fechados de televisão, ouvi durante um bom momento as falas de jovens frente a um entrevistador. O tema era a leitura. A faixa etária devia variar entre os 15 e 20 anos. Às pertinentes perguntas, os jovens, descontraídos, revezavam-se nas respostas, sempre buscando justificar o fato do distanciamento da leitura, mas também realçando outras modalidades de interesse que os satisfaziam.

É fato notório que o desenvolvimento tecnológico trouxe benefícios incomensuráveis à humanidade, mas fez com que tradicionais hábitos tendessem ao olvido progressivo. A eclosão do celular e todas as derivações dele decorrentes transformaram radicalmente a sociedade. Para parcela da juventude, a brevidade das mensagens, a grande maioria delas com erros graves de redação e de “conceitos”, graças também à supressão de sílabas, fato que isenta o “autor” de um mínimo rigor linguístico; o descompromisso com a qualidade dessas comunicações escritas e tantas vezes só entendida pelos pares; os jogos eletrônicos sempre em expansão mundial; as denominadas “baladas” aos fins de semana, tudo contribui para tornar a leitura de livros ou artigos relevantes uma função jurássica e, pela lógica de tantos jovens, enfadonha.

Sabemos das últimas crises de duas das mais consagradas livrarias do Brasil, a Cultura e a Saraiva. Se de um lado tem-se de dar crédito aos sucessivos avanços das vendas online, não se deve desprezar a derrocada da cultura humanística frente ao embate desproporcional provocado pela “leitura” de textos abreviados e mal redigidos na gigantesca quantidade de celulares espalhada pelo país e pelo mundo. Verdadeiro tsunami. A distração que a parafernália internética provoca desvia, para legiões de pessoas, qualquer possibilidade de concentração na leitura de um texto propositivo em revista ou livro. Essa distração, que leva ao fatídico desconhecimento de bons textos, provoca igualmente o mau emprego das palavras nas falas – por vezes verdadeiros dialetos -, a ausência de cuidado com o linguajar que está progressivamente a caminhar para o aviltamento, no caso, da língua portuguesa. Jornais outrora de grande circulação tinham em seus quadros revisores que cuidavam com atenção das gralhas em artigos ou reportagens, tantas vezes redigidos às pressas. Presentemente, se de um lado as tiragens desses jornais diminuíram drasticamente, sob outra égide, tanto nas publicações físicas como online, a proliferação desses erros – antes fossem apenas ortográficos – invadiu as colunas.

O ilustre professor de História Medieval da Universidade de Coimbra, João Gouveia Monteiro, já apontava há mais de uma década a inobservância do jovem frente à leitura, problemática que só está a se acentuar: “Não nego que os jovens não leiam mais. Por exemplo, é seguro que leem muito mais periódicos. E também leem muito mais em suporte informático. O que eu digo é que eles, em média, leem pior, que há uma clara infantilização da leitura. E a prova é que a sua capacidade de expressão por escrito se está a degradar fortemente. Pelo menos entre os jovens que frequentam a Faculdade de Letras, disso não tenho a menor dúvidas. E se assim é nas letras…”. A acentuada visita às “telinhas” certamente é um mecanismo de aviltamento da língua mater, pois basicamente não há o menor cuidado de tantos que “escrevem” mensagens, preferencialmente voltadas ao cotidiano inócuo. Gouveia Monteiro alerta sobre situação que se deteriora, sem antídoto que possibilite a esperança: “Reconheço que hoje os nossos adolescentes têm capacidades de diversa natureza que superam em muito as da minha geração. Por exemplo, do ponto de vista técnico, do manejo de equipamentos eletrônicos essenciais para a satisfação de múltiplas necessidades. Isso é verdade. Mas devemos por isso desvalorizar a degradação de um domínio tão estruturante quanto é a capacidade de expressão oral e escrita? Em que medida é que a própria formação humanística do indivíduo, do cidadão, não se ressente da perda de qualidade nessas duas vertentes nucleares?”. E numa realidade bem próxima à da nossa neste país tropical, considera: “Entre novelas de baixa qualidade, jogos de futebol em catadupa e programas de informação convertidos em reality shows, a hipotermia cultural é certa. Mas poucos são os que resistem a um zapping sem rumo e oferecem aos filhos um bom livro, um bom programa gravado ou um bom filme. E, no entanto, é seguro que, nestas alternativas, existiria uma matéria para seduzir pela positiva e para instruir sem bocejo os nossos jovens” (João Gouveia Monteiro. “Crônicas de História, Cultura e Cidadania”, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011).

Sob outra égide, não menos preocupante quanto aos caminhos que legião de jovens está a trilhar, Idalete Giga, competente regente coral e especialista em Canto Gregoriano, tece considerações de interesse envolvendo a cultura humanística: “Mas há sempre uma lacuna que os livros da nossa adolescência não tinham – a questão da formação humanística, a formação moral dos jovens era uma preocupação constante que estava presente na literatura que nos era dirigida. Hoje confunde-se moral com religião. Ao mesmo tempo que se foi perdendo o sentido do sagrado, as sociedades contemporâneas também se esvaziaram de valores morais imprescindíveis para nos respeitarmos e amarmos uns aos outros”. Mensagem que recebi de Idalete Giga em Outubro de 2009.

Drama maior que se assevera peristilo da tragédia é a não preservação das raízes. Uma planta se estiola sem raízes sólidas. A nossa tão bela língua portuguesa corre o risco, no Brasil, de em poucas décadas estar, à força do descuido quanto à leitura de autores relevantes e da massacrante difusão de mensagens e breves textos sem quaisquer cuidados na parafernália internética, assim como no trato do cotidiano, perder a essência de sua magnificente estrutura.

Sob outra égide, diariamente determinados comentaristas televisivos ou políticos incorrem sistematicamente em erros banais da linguagem, sem acanhamento ou rubor. Há alguns que, em suas falas, repetem ad nauseam “gente”, “né” e quantidade de outros mais cacoetes. Onde estão os ombudsmen? Essa difusão sistemática exerce influência, principalmente nos mais jovens.

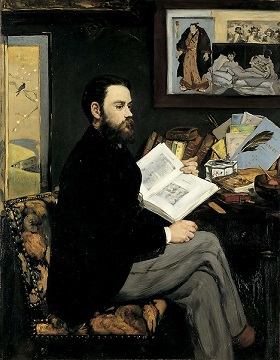

Mais recentemente, grupos de estudiosos têm transmitido a jovens interessados conceitos que incluem a necessidade da leitura qualitativa – são tantas as áreas -, de disciplina, respeito aos costumes e moralidade, a fim de impedir que lampejos continuem lampejos, sem a possibilidade de um descortino cultural relevante. É uma ínfima minoria, sem dúvida. Prova de resiliência dos que se debruçam sobre a importância do livro, esperançosos por dias alvissareiros. Sem a leitura dos clássicos à contemporaneidade, esta quando qualitativa, o homem corre o risco de não mais se lembrar de toda a caminhada por ele empreendida através dos milênios.

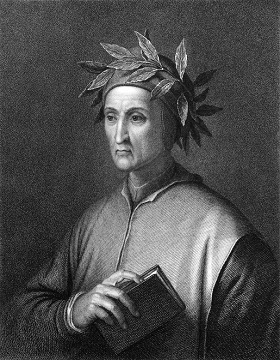

Franz Liszt (1811-1886) compôs “Après une lecture de Dante” (Fantasia quasi Sonata), empregando o mesmo título de poema de Victor Hugo (1802-1885). Trata-se de uma Sonata com apenas um movimento e uma das criações mais significativas para piano do grande compositor húngaro. Integra o caderno “Années de pèlerinage” dedicado à Itália.

Clique para ouvir, de Franz Liszt, “Après une lecture de Dante” (Fantasia quasi Sonata ou Dante Sonata), na interpretação magnífica de Vladimir Sofronitsky (1901-1961). Gravação ao vivo captada em 1952:

https://www.youtube.com/watch?v=SNj1l7xr-9w

The vast majority of young people read little or nothing. Causes are pointed out and unfortunately there are basically no prospects of reversal.