Guardo-os com carinho

Amigos e parentes têm insistido ao longo dos anos para que eu escreva blogs sobre artistas voltados às artes plásticas que me privilegiaram, antes e durante recitais de piano e em situações outras, com desenhos e pinturas. Sempre relutei, mas, reorganizando meus arquivos gerais, encontrei uma pasta com diversos desenhos coloridos ou não, que foram realizados por artistas ou amadores em nossas terras ou alhures, máxime durante minhas apresentações pianísticas. Aos 86 anos, após um último apelo de minha mulher Regina e a anuência das nossas filhas, resolvi inserir nos blogs que seguem esses desenhos que me são caros e que cobrem a longa trajetória, não sem antes afirmar que não tenho intimidade com a luz dos holofotes, pois ela poderia camuflar o essencial do meu propósito erigido desde a adolescência, o culto à Música. Retirei os trabalhos artísticos da pasta em que estavam cuidadosamente guardados e os apresento, historiando-os. Necessário dizer que as artes plásticas e a literatura sempre me fascinaram. No primeiro caso, tive a sorte de conviver com artistas de expressão ao longo da existência, apesar de ser nulo com um lápis na mão, talento este que ficou com a nossa filha Maria Fernanda. Pela literatura sou um aficionado desde a infância, dedicando-me igualmente à literatura musicológica ou voltada aos temas livres desde 2007 nos blogs semanais.

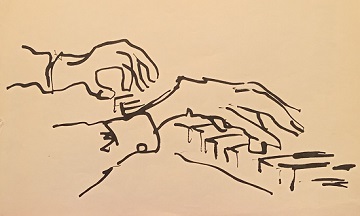

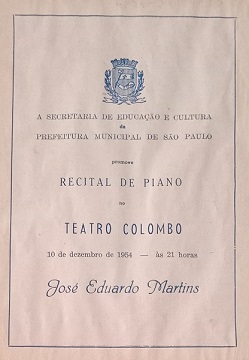

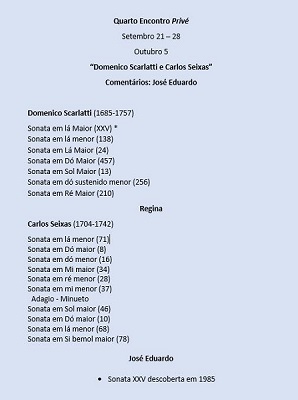

Aos 10 de Dezembro de 1954 dei um recital de piano no Teatro Colombo no Lago da Concórdia, no Brás. Infelizmente, o Teatro, com cerca de 2.000 lugares, não sobreviveu a um incêndio em 1966. Compareceram ao recital músicos relevantes do meio brasileiro: Camargo Guarnieri (1907-1993), Antonieta Rudge (1885-1974), Guiomar Novaes (1894-1979) e Felicja Blumental (1908-1991), pianista polonesa que viveu alguns anos no Brasil. Mencionei-a nos blogs a respeito da Domenico Scarlatti e Carlos Seixas. Ao finalizar a apresentação, a pianista me ofereceu um desenho feito durante a execução sobre o programa distribuido.

Iracy, colega do início do curso clássico no Liceu Pasteur (1955), vinha estudar em casa. Fez um desenho a pormenorizar peças e quadros no quarto de estudos. Findo o curso, não mais tive contato com o bom colega.

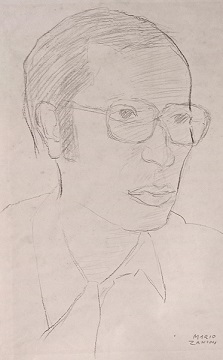

Em 1971 apresentei no Teatro Itália, em dois recitais, a integral de Jean-Philippe Rameau para teclado, interpretada ao piano. Dois desenhos foram realizados em torno desses eventos. Mario Zanini (1907-1971), um dos mais significativos pintores do Grupo Santa Helena, foi um amigo muito estimado. Várias vezes visitei-o em sua morada na região do Cambuci. Quando lhe disse dos recitais Rameau, e que estava a preparar o programa impresso, pediu-me para ficar sentado e imóvel, realizando com segurança um desenho que ilustraria o programa distribuído nos saraus. Compareceu aos recitais e, infelizmente, faleceria dois meses após.

Clique para ouvir, de Jean-Philippe Rameau, Les Cyclopes, na interpretação de J.E.M.:

https://www.youtube.com/watch?v=Hl0I3svTKnI&t=12s

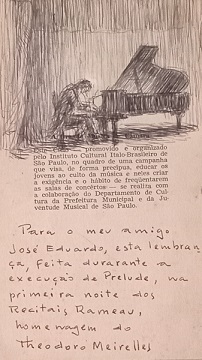

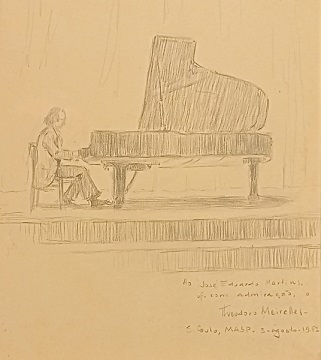

O pintor Theodoro Meirelles (1916-2009), cujas telas figurativas externavam o seu de profundis em cenas bucólicas, tranquilas, compareceu aos recitais. Sem fazer parte do Grupo Santa Helena, frequentou-o. Fiquei-lhe grato pelo desenho que fez num dos programas. Disse-lhe na ocasião que ele havia captado a essência da minha concentração ao executar a sublime obra de Rameau. Dez ano após, faria outro desenho quando do recital inteiramente dedicado a Henrique Oswald no MASP em Agosto de 1981.

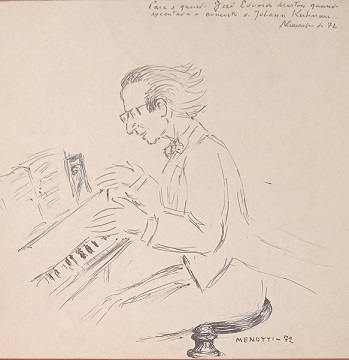

Menotti Del Picchia (1892-1988), figura ímpar em nossa cultura literária, era casado com a ilustre pianista Antonieta Rudge (1885-1974). O casal compareceu ao recital no MASP (1972), quando da integral das Sonatas Bíblicas de Johann Kuhnau (1660-1722). Dias após, o ilustre literato ofereceu-me um desenho com significativa dedicatória.

Clique para ouvir, de Johann Kuhnau, Sonata nº 5, Gideão, salvador do povo de Israel, na interpretação de J.E.M.:

https://www.youtube.com/watch?v=YD-YqQ2wc80&t=9s

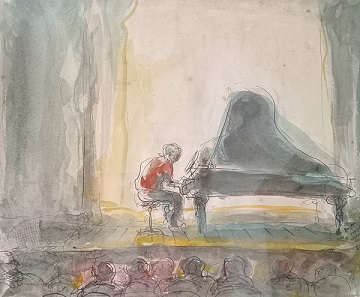

Na apresentação de obras do compositor Willy Correa de Oliveira (1938-) no Museu da Imagem e do Som, compareceu um nosso amigo comum, o crítico musical e artista plástico Enio Squeff (1943-), que concebeu um desenho colorido.

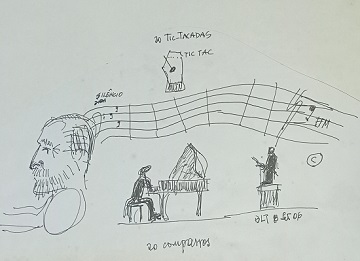

Benedito Lima de Toledo (1934-2019), ilustre arquiteto, urbanista e historiador, foi meu colega uspiano e durante um tempo participamos do Concelho Universitário da Universidade de São Paulo. Desse período, fez um desenho a evocar o nosso convívio amistoso.

No próximo blog abordarei os desenhos idealizados por um dos artistas mais criativos que conheci, pioneiro da arte do grafite em nossas terras, John Howard, falecido recentemente (1938-2024).

O Brasil perdeu no dia 30 último um dos pianistas mais significativos da sua história, Arthur Moreira Lima (1940-2024). Laureado em três dos mais importantes concursos mundiais, Chopin em Varsóvia, Tchaikovsky em Moscou e Leeds na Inglaterra, Moreira Lima deixou gravações absolutamente notáveis. Fomos colegas em Paris, no início da década de 1960, quando sob a orientação dos ilustres Mestres, Marguerite Long e Jean Doyen. Após fixar-se definitivamente no Brasil, incorporou ao seu vasto repertório, clássicos da MPB. Arthur Moreira Lima, um grande pianista.

Lamentável a posição da grande mídia impressa, televisiva e on-line que se desdobra em material sobre personagens do rap, do funk, do sertanejo descaracterizado quando dos seus falecimentos, mas ventilando, como por caridade, as mortes de três grandes intérpretes pátrios, os pianistas Nelson Freire (1944-2021) e Arthur Moreira Lima e o violoncelista Antônio Menezes (1957-2024), músicos de reconhecimento mundial. Paradoxalmente, os três permanecerão na história.

Clique para ouvir, de Chopin, a Polonaise op.44, na interpretação de Arthur Moreira Lima:

Arthur Moreira Lima | Chopin – Polonaise Op.44 (1985)

Encouraged by friends and relatives, I will dedicate a few blogs to artists or amateurs who have honoured me with drawings or paintings related to my pianistic activity. At the end of this first blog, I mourn the death of one of Brazil’s most significant pianists, Arthur Moreira Lima. We were colleagues in Paris in the early 1960s in the classes of masters Marguerite Long and Jean Doyen.

Comunico aos prezados leitores que foi publicada online no “Estado da Arte” do Estadão (30/10/2024) a entrevista conduzida pelos professores Aurora Bernardini e Valteir Vaz a respeito da minha trajetória. Sinto-me honrado.

https://estadodaarte.estadao.com.br/musica/entrevista-com-jose-eduardo-martins/