Reflexão, Arte, Transcendência, Realidade

Si l’on est parfaitement conscient

de la valeur de l’existence humaine,

la gaspiller dans la distraction

et la porsuite des vaines ambitions

est alors le comble de la confusion.

Dilgo Khyentsé Rinpotché

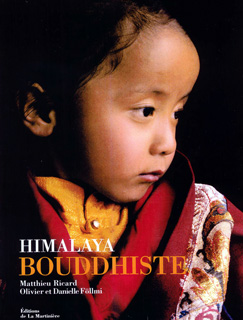

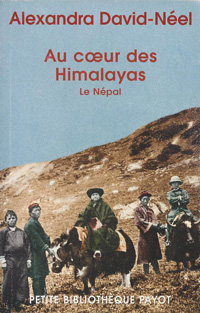

O livro Himalaya Bouddhiste (Paris, La Martinière, www.lamartiniere.fr 2002, 424 págs., 285 mm. de largura x 365 mm. de altura, 220 fotos coloridas) é uma obra de arte. Olivier Föllmi, Matthieu Ricard e Danielle Föllmi, fotógrafos e pensadores, reuniram textos competentes, escritos por vinte e um especialistas de seis nacionalidades distintas e pertencentes a diversas áreas: religião, arte, política, meio ambiente, medicina tibetana, e outras mais. Há alternância entre artigos de uma área específica e conjunto de fotos que ocupam, geralmente, duas páginas, mas que estão referenciadas no final do livro, em tamanho diminuto, a explicitar o conteúdo. Os textos, aliás, estão sempre emoldurados com arabescos interpretados a partir de pinturas da região do Himalaia. O tamanho e o peso físico da obra fizeram-me lê-la, durante meses, no período que precede o sono.

Himalaya Bouddhiste estrutura-se sob a égide do ciclo das existências: nascimento, vida, morte, renascimento. Em cada compartimento, os textos reunidos formam um todo homogêneo, mesmo que variantes encaminhem os conteúdos para direções “aparentemente” distintas. Matthieu Ricard, conhecedor da região desde 1967, tornando-se monge budista e tradutor do dalai-lama, é o autor de grande parte dos ensaios que compõem a obra, e textos do casal Föllmi têm a apreensão a partir de profunda observação como fotógrafos que durante decênios percorrem as terras do Himalaia (www.follmi.com).

A figura de um iluminado, o mestre espiritual Dilgo Khyentsé Rinpotché (1910-1991), interpenetra muitos dos textos. Matthieu Ricard tem o cuidado de, ao longo do livro, introduzir ensinamentos de Khyentsé Rinpotché. Estes estrategicamente percorrem o ciclo das existências e, naturalmente, o mestre iluminado pode ser apreendido em parcela de seu aprofundamento espiritual. Os preceitos básicos do budismo tibetano vão sendo pouco a pouco inseridos: as Três Jóias tendo o Buda como aquele que despertou do sono da ignorância e se iluminou, o Dharma representado pela palavra através dos ensinamentos e o Sangha que compreende a comunidade como um todo. Em torno da tríade, preceitos dos mestres espirituais do passado e do presente denunciam o conceito da ilusão, a conduzir o homem aos caminhos do sofrimento representados pelo rancor, inveja, orgulho, desejo e ignorância. Eliminá-los levaria o ser humano à possibilidade da compaixão. Essas colocações poderiam ser uma armadilha à ventilação apenas de ensinamentos religiosos. Não o são porque, através de posicionamentos transparentes, os autores levam o leitor à percepção dos costumes, da simplicidade, da alma, do fervor, da alegria, da tragédia, do profundo sentimento de respeito ao divino e às hierarquias milenares, da nobreza e das artes representadas pelas manifestações que nos conduzem a compartimentos precisos: música, dança, pintura, escultura, arquitetura.

Geograficamente, Tibete, Nepal e Butão são observados com olhos atentos, mas sempre amorosos. Os diversos outros autores, ocidentais ou não, deixam um contributo onde o mais profundo respeito à região é facilmente detectado. Nesse sensível debruçar, a simbologia é um axioma. Os autores apresentam-na metamorfoseada em inúmeras manifestações. As bandeirolas que levam as mensagens impulsionadas pelos fortes ventos, a vida nômade de tantas famílias no entendimento da terra como dádiva, apesar do clima inóspito, o iaque como um “membro” da família, a tudo fornecer: leite que faz queijo, lã que agasalha, pele que cobre as tendas, esterco que serve de combustível. Nos grandes deslocamentos as povoações levariam sempre esperanças, apesar de todas as adversidades. Guiam-se pelos astros, cúmplices da religiosidade atávica. Sob outro aspecto, a astrologia tibetana, que deve muito à cultura chinesa, estabelece símbolos para o calendário e preceitos para a medicina, cujos ensinamentos, transmitidos do mestre para o discípulo nos monastérios, tornavam certos recintos destes, verdadeiros ambulatórios, a atenderem doentes através de remédios resultantes de produtos naturais. Segundo um aforismo da medicina tibetana, o sofrimento está ligado aos seres, mesmo com boa saúde, assim como o pássaro está seguido por sua sombra até durante o vôo.

A compreensão da Morte como passagem em direção ao renascimento, inserida nos conceitos budistas, é essencial ao entendimento dos textos. Através dessa captação, torna-se transparente toda a concepção da existência para esses povos. Apreender o natural das coisas, eliminando os aspectos negativos da vida, a fim de se atingir o estágio da compaixão, etapa encontrada após a eliminação do sofrimento, levaria o ser humano à morte “transitória”, mas tranqüila.

A figura do Bodhisattva, ou seja, aquele que direcionado à compaixão, tem como missão eliminar dos seres humanos o sofrimento que, no conceito budista, corresponderia a deles suprimir o círculo das existências, samsara. O encaminhamento dos textos tem sempre esse sentido da ajuda ao próximo, preceito que, sob outra égide, encontramos no cristianismo. Todavia, a concepção do renascimento, existências anteriores e futuras a dependerem dos acúmulos kármicos direcionam as reflexões de religiosidade a caminhos bem distintos nas duas religiões.

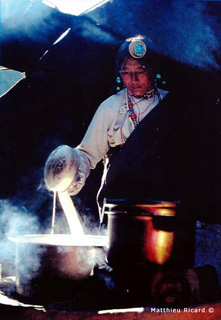

O livro tem imagens simplesmente mágicas. Percebe-se a relação íntima, cúmplice e amorosa dos autores com o ambiente, a religião, o conjunto absoluto do budismo no Himalaia. As fotografias, por vezes, transcendem o próprio objeto focalizado, dele a extrair sua essência.

Lamentam os autores a tomada do Tibete, a violência inaudita das tropas chinesas a partir de 1949 e relatos pessoais testemunham cenas cruentas provocadas pelos invasores. Dantesca visão comprovada pelo fato de 85% da população de Lhassa, a capital do Tibete, ser hoje constituída de chineses enviados para a cidade sagrada do verdadeiro povo tibetano. Em Himalaya Bouddhiste, as estatísticas das brutalidades surpreendem. Jamyang Norbu, um dos maiores escritores tibetanos da contemporaneidade, afirma em seu texto inserido no livro: O afluxo maciço de colonos chineses torna a situação interior do Tibete particularmente sombria. Mas a imigração, por mais inquietante que possa parecer, não é um fenômeno irreversível. Stalin forçou milhões de russos a imigrarem para Lituânia, Letônia e Estônia. Hoje, essas nações são livres, falam suas línguas e possuem as suas próprias bandeiras.

A extraordinária coleção de textos e a iconografia de beleza inconteste faz-nos “presentes” na região inóspita, mas plena de encantos. Podemos, minimamente, penetrar nesse universo tão distante do nosso, onde pensar e agir estão impregnados de misticismo pleno de mistérios e do eterno insondável.

Meus agradecimentos ao Atelier Föllmi (França) por ter autorizado a reprodução das inefáveis fotografias.

The book Buddhist Hymalaias, written by Olivier Föllmi, Matthieu Ricard and Danielle Föllmi, is a work of art, alternating breathtaking images with passages written by thinkers of Tibetan Buddhism. Besides offering an introduction to religious precepts, it delves deep into the geography, the history, the traditions and the wisdom of the Tibetans.

“Himalaya Bouddhiste” c’est tout d’abord un oeuvre d’art. Le livre conçu par Matthieu Ricard, Danielle, Olivier Föllmi et Benoit Naci fait resplendir l’essence des peuples de l’Himalaya bouddhiste. Les textes choisis, écrits par vingt et un spécialistes de six nationalités différentes, sur les thèmes de la région himalayenne, ainsi que les photos magiques et innéfables, rendent à l’oeuvre, un caractère unique.