Esperanças há quanto ao enriquecimento repertorial

Quantas vezes é intraduzível o ponto onde estamos,

para onde pensamos que vamos.

E quantas vezes me pergunto o que é a música?

E o que é que ela é? E o que é que eu traduzo?

Que sentimentos? Que ideias?

Como é que posso exprimir algo

que eu próprio não consigo exprimir?

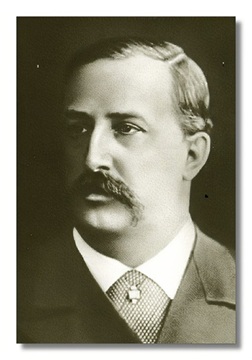

Gabriel Fauré (1845-1924)

(“Lettres intimes”, 29/08/1903)

Causou-me alegria a recepção de mensagens, algumas delas de jovens pianistas, sugerindo a indicação de obras essenciais, mas pouco divulgadas. Veio-me a ideia de inserir paulatinamente diversas composições da mais alta qualidade, que mereceriam estar nas programações dos pianistas jovens e adultos. Fica sempre a esperança de que as novas gerações aprendam a cultivar não apenas as criações superconsagradas de grandes compositores, como outras desses mesmos mestres que continuam pouco divulgadas e, quando o são, o feito é graças às integrais que determinados pianistas interpretam.

A epígrafe traduz que até um compositor excepcional também teve lá suas dúvidas. Clique para ouvir, de Gabriel Fauré, compositor que mereceria ser muito mais frequentado, o magistral Nocturne nº 6, op. 63, na interpretação de J.E.M.:

https://www.youtube.com/watch?v=JIWPoPmGrvw&t=32s

Em uma ampliação do tema em causa, o professor titular da USP em História da Ciência, Gildo Magalhães, comenta a partir do post anterior: “Excelente seu blog, inclusive pelos exemplos musicais nele inseridos. O problema é real e tem de ser pragmaticamente abordado, como o faz você. Por outro lado, levou-me a uma reflexão, que tem sido objeto de artigos e livro meu, sobre a força dos paradigmas em ciência, que por força da repetição se tornam a palavra obrigatória e essa oblitera as demais, que coexistem, mas seguem ignoradas. É o comum em física, química, biologia, geologia e tantas outras ciências, até mesmo nas ditas humanidades – até a história da ciência se torna paradigmática – e se perpetua nas academias, FAPESPs, concursos, publicações. etc. A sua mensagem me leva a esse paralelo, que pretendo desenvolver com mais vagar”.

Eliane Ghigonetto Mendes, viúva do notável compositor Gilberto Mendes, comenta aspecto essencial: “Penso que, antes de tudo, o intérprete quer ser aplaudido, daí escolher o repertório já conhecido, o qual em geral o público quer ouvir. Ousar fazer um repertório não tão conhecido ou inédito requer muito amadurecimento interno, correndo o risco dos aplausos não virem com tanto entusiasmo, simplesmente pelo não preparo de um ouvido apurado e aberto por parte do público”.

Estou a me lembrar de recitais que apresentei unicamente com criações de Gilberto Mendes (1922-2016). Público pequeno, mas atento ao extremo. O mesmo se deu quando dediquei recitais às excepcionais composições do nome maior da composição portuguesa, Fernando Lopes-Graça (1906-1994), em seu país e em nossas terras. Não são passos rumo à esperança? Gravei três CDs contendo obras inéditas do compositor nascido em Tomar.

Um dileto amigo, excelente pianista europeu, pertencente à juventude da idade madura, escreve-me a exemplificar “na pele” aquilo que tentei expor no blog anterior e neste a seguir:

“a) Como vou ser pianista e fazer uma carreira, se os que fazem carreira são os que tocam as mesmas obras?

b) Se decidir tocar apenas programas originais, com menos probabilidade de programação e repetição, como vou ter mercado suficiente para sobreviver (e pagar as minhas contas)?

c) Se não gosto de dar aulas, e isso é uma das principais coisas que trazem estabilidade a um músico, o que me espera no futuro?

d) Na minha vida, 80% do meu tempo, ou mais, é ocupado com piano, ou a tocar, ou a dar aulas, ou ao computador a enviar propostas, ou ao telefone com salas de concerto. Achei que isto era uma questão de tempo até as coisas começarem a fluir, e então tenho aguentado o esforço. Mas é assim há anos, e continua… Quase não tenho vida social, quase não descanso aos fins de semana… até quando? Vai ser sempre assim? E eu quero isso? Será melhor procurar outra coisa para fazer? Sei que as respostas não vão surgir de repente e que isto é uma fase em que eu estou. Sei que estas fases são importantes porque nos fazem refletir. A questão acaba por ser ao mesmo tempo profunda, mas também bastante prática”.

Neste mundo a cada dia em busca de recordes – o atletismo é um exemplo claro –, naturalmente esse conceito vasa para outras áreas. Estimula-se a interpretação de obras virtuosísticas. A consagrada pianista chinesa Yuja Wang declarou há tempos que, ao apresentar como peça extraprograma, “O voo do Besouro”, de Rimsky Korsakov na versão de Georgy Czifra, apreendeu que o público gostaria que ela executasse essa criação ainda numa velocidade maior, quando na realidade a sua execução já era rapidíssima.

Clique para ouvir, de Rimsky Korsakov, “O voo do besouro”, na interpretação de Yuja Wang:

https://www.youtube.com/watch?v=5PYdLgoMrok

Quanta razão não teve o recentemente falecido Prêmio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ao escrever “La civilización del espectáculo”, tecendo, entre vários destacados temas, críticas fundamentadas nos parâmetros mais exteriores da Cultura Humanística que, a seu ver, está em pleno declínio, mercê de superficialidades e artificialismos agregados. A sacra obra de arte, no caso a criação musical, não é maculada no momento em que se busca o elemento exterior que não foi idealizado pelo compositor, mas atende a princípios rigorosamente efêmeros?

A respeito dos repertórios frequentados, há autores que tardiamente penetraram em meios sociomusicais europeus. Johannes Brahms (1833-1897) demorou para ser definitivamente incorporado aos repertórios em França e a preferência nítida por Robert Schumann (1810-1856) era evidente, a tal ponto que o musicólogo e crítico francês Marcel Beaufils (1899-1985) chegou a escrever que Schumann era o mais francês dos alemães. Nesse aspecto concordo com o ilustre musicólogo, pois as criações para piano de Schumann são menos cerebrais, a sua escrita é mais horizontal, mais próxima da linguagem criativa francesa se comparada com a de Brahms, sendo que a acolhida em França das criações schumanianas foi direta. O musicólogo e compositor René Leibowitz (1913-1972), em “L’évolution de la musique” (1951), considera que o amálgama Schumann-Brahms resultaria em algo muito especial, mercê das qualidades e diferenciações entre ambos.

O que observamos na maioria das obras apresentadas nas salas mais frequentadas do mundo é a repetição repertorial, possibilidade mais viável de se ter teatros e salas com número apreciável de ouvintes. Se exceções existem, deve-se unicamente ao nome consagrado do intérprete que, por razões pessoais, resolve ungir determinadas composições fora das programações habituais. Em nossas terras e alhures ouvi inúmeros frequentadores assíduos testemunharem que não sentem o mesmo entusiasmo quando se deslocam para ouvir obra desconhecida ou, ao menos, muito pouco frequentada pelos intérpretes.

Veio-me a lembrança uma significativa composição pouco interpretada de Alexander Borodine (1833-1887), a “Petite Suite”. Borodine, vocacionado em três áreas distintas, pois químico, médico e preferencialmente compositor, pertenceu ao famoso Grupo dos Cinco na Rússia, constituído por Rimsky-Korsakov (1844-1908), Modest Moussorgsky (1839-1881), Mily Balakirev (1837-1910) e César Cui (1835-1918) e que teve como lema aprofundar-se nas origens da música russa, valendo-se do folclore e de valores da cultura eslava.

Borodine se notabilizou mormente por uma de suas óperas, “Príncipe Igor”, e pelo poema “Nas estepes da Ásia Central”. Compôs Sinfonias e Música de Câmara. Para piano, criou uma seleção expressiva, intimista e que mereceria uma maior guarida por parte das novas gerações, sendo que a “Petite Suite” (originalmente “Petit poème d’amour d’une jeune fille”) está constituída por sete peças e emana profunda expressividade: No convento, Intermezzo, Mazurka I, Mazurka II, Rêverie, Sérénade, Nocturne.

Clique para ouvir, de Alexander Borodine, a “Petite Suite”, na interpretação sublime da pianista russa Tatiana Nikolayeva (1924-1993):

https://www.youtube.com/watch?v=GjJWCImd1AA

O blog de 29/08/2020 foi dedicado à Tatiana Nikolayeva.

A indicação de obras maiúsculas, mas praticamente desconhecidas do grande público, seguirá nos próximos blogs. São apenas sugestões, mas que podem estimular o interesse para o repertório tão pouco frequentado.

In the following blogs, I’ll be presenting piano pieces that deserve to be part of the repertoire that is usually performed. Alexander Borodine’s beautiful “Petite Suite” should be a frequent choice at piano recitals.