Comovente homenagem a ele prestada

Deus é nosso último refúgio.

Que tudo façamos para poder contemplá-lo,

Pedindo-lhe misericórdia, mas com certeza de que lutamos.

Ives Gandra Martins

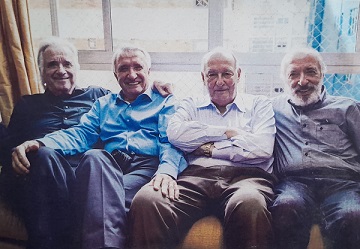

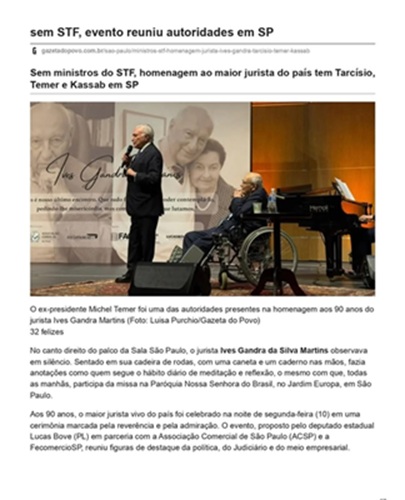

Aos 10 de Novembro, na Estação Motiva Cultural, no amplo espaço onde se encontra igualmente a Sala São Paulo, houve uma cerimônia singular com mais de 500 pessoas, na qual o advogado e professor Ives Gandra Martins, meu dileto irmão, foi homenageado efusivamente por figuras ilustres da nossa sociedade, entre eles governantes, advogados, representantes destacados da religião, da atividade empresarial, assim como numerosos amigos e admiradores. Várias entidades relevantes apoiaram a homenagem: Associação Comercial de São Paulo, Fecomercio-SP, FAC Faculdade da Associação Comercial, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Associação Paulista de Imprensa e o Deputado Estadual Lucas Bove. O neto do homenageado, Guilherme Gandra Martins Couto, foi o mestre de cerimônias, colaborando com a organização do evento juntamente com Wilson Victorio Rodrigues.

Testemunhos calorosos expuseram as muitas facetas de Ives Gandra Martins. Destacaria algumas das inúmeras abordagens: o Cardeal Dom Odilo Scherer se pronunciou sobre “Ives, Católico”; o Ex-Presidente Michel Temer a respeito do “Ives, Jurista”; o Governador do Estado, Tarcísio de Freitas, evidenciou o “Ives Humanista”; o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, expôs as muitas qualidades do homenageado; Gilberto Kassab fez relato preciso de outras tantas qualidades de Ives Gandra; Ângela Gandra, Secretária Municipal de Assuntos Internacionais e filha do renomado jurista, relembrou episódios voltados à sua formação sob os olhares de seu pai em “Ives, Homem de Família”; o Maestro Júlio Medaglia encontrou na poesia uma das qualidades do “Ives, Poeta”; o jurista Luiz Flávio D’Urso traçou, com pormenores, “Ives, Advogado”; Julio Casares, Presidente do São Paulo, desenvolveu uma das paixões do “Ives, São-Paulino”; Wilson Victorio Rodrigues abordou “Ives, Amigo”. Outros depoimentos marcantes de personalidades enriqueceram a sessão, que sensibilizou os presentes com a justa homenagem ao Dr. Ives Gandra Martins. A cantora lírica Carmen Monarcha abrilhantou o evento com canções do seu repertório, acompanhada ao piano e pelo coral da FAC.

Testemunhos calorosos expuseram as muitas facetas de Ives Gandra Martins. Destacaria algumas das inúmeras abordagens: o Cardeal Dom Odilo Scherer se pronunciou sobre “Ives, Católico”; o Ex-Presidente Michel Temer a respeito do “Ives, Jurista”; o Governador do Estado, Tarcísio de Freitas, evidenciou o “Ives Humanista”; o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, expôs as muitas qualidades do homenageado; Gilberto Kassab fez relato preciso de outras tantas qualidades de Ives Gandra; Ângela Gandra, Secretária Municipal de Assuntos Internacionais e filha do renomado jurista, relembrou episódios voltados à sua formação sob os olhares de seu pai em “Ives, Homem de Família”; o Maestro Júlio Medaglia encontrou na poesia uma das qualidades do “Ives, Poeta”; o jurista Luiz Flávio D’Urso traçou, com pormenores, “Ives, Advogado”; Julio Casares, Presidente do São Paulo, desenvolveu uma das paixões do “Ives, São-Paulino”; Wilson Victorio Rodrigues abordou “Ives, Amigo”. Outros depoimentos marcantes de personalidades enriqueceram a sessão, que sensibilizou os presentes com a justa homenagem ao Dr. Ives Gandra Martins. A cantora lírica Carmen Monarcha abrilhantou o evento com canções do seu repertório, acompanhada ao piano e pelo coral da FAC.

Ives e a sua saudosa Ruth viveram um casamento exemplar durante 62 anos, comungando os mesmos valores morais, religiosos e culturais, transmitindo-os aos seus seis filhos num ambiente de paz. De uma cultura enciclopédica, recebeu ao longo das décadas títulos e honrarias. Apesar da idade e das limitações físicas, continua a ser, através de seu exemplo cívico, um arauto que sabiamente propaga conceitos e conselhos pela imprensa, nas redes sociais e através de suas publicações. Democrata puro, autor de dezenas de livros, foi, juntamente com o notável jurista Celso Bastos (1938-2003), autor dos “Comentários à Constituição do Brasil” num hercúleo debruçar em 15 volumes. Magna Carta que, na última década, tem recebido algumas interpretações daqueles que deveriam apenas ser Guardiões da nossa Constituição.

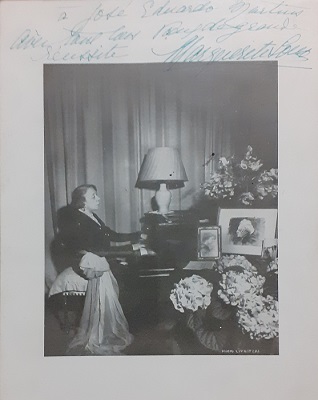

Participei da homenagem executando uma obra para piano voltada à fé, essência essencial do meu irmão. Escolhi a segunda das Légendes de Franz Liszt (1811-1886), São Francisco de Paula (1416-) caminhando sobre as ondas”. Ter pensado nessa magnífica e sugestiva criação lisztiana propiciou-me evidenciar “Ives, Homem de Fé”, pois o que fez o Santo atravessar o estreito de Messina com dois outros frades, em dia de mar revolto, estendendo seu manto sobre o mar, com seu cajado como mastro e os outros dois mantos como velas, foi a fé intensa, sendo que a lenda atravessa os séculos. Frequentando Missa diária desde outros tempos, Ives não apenas professa os ensinamentos contidos nos livros sacros, como transmite com serenidade os seus conhecimentos nas várias áreas do saber. Na Missa em homenagem aos 100 anos de nosso saudoso Pai, José da Silva Martins (1898-2000), Ives regeu um coral que apresentou a Aleluia de Haendel, mostra da dimensão do seu saber.

Ives Gandra Martins, último a se pronunciar, elencou momentos de uma trajetória singular. O evento ficará na mente daqueles que lá estiveram, cônscios de que o querido irmão ficará na história deste país como uma das suas mais importantes figuras jurídicas.

A fitting tribute was paid to the distinguished jurist Ives Gandra Martins. Brazilian authorities, distinguished colleagues from the legal and business worlds were present at Sala São Paulo, along with around five hundred admirers of the jurist. As his brother, I played a composition by Franz Liszt, the legend of Saint Francis of Paola walking on the waves.