A partir de um fragmento

E, entretanto, é possível que nada mude na vida que vemos;

mas seria isso a única coisa que importa,

não existimos verdadeiramente

que pelos atos que podemos ter em mãos,

como as pedras da grande estrada?

Maurice Maeterlinck

Estava a pensar em texto que escrevi bem anteriormente (vide “A comunhão das Pedras”, 20/03/07). Nele salientava meu encantamento pela reunião das pedras irregulares que, agrupadas cuidadosamente, erigiram um templo. A torre da Capela Saint-Hilarius, em Mullem, é toda em pedras, que se justapõem em harmonioso conjunto e lá estão há um milênio. Catedrais na Idade Média foram construídas por gerações de trabalhadores conhecedores de toda a técnica da construção. Nesses casos, basicamente foram erigidas com pedras regulares, magnificamente talhadas e nesse encaixe perfeito são admiradas até o presente. Fervor que passava de pai para filho nesse difícil mister de erigir catedrais. Sabiam os que iniciaram os trabalhos que pósteros continuariam a edificação. Alguns, entre legião de trabalhadores anônimos, deixaram nas partes internas das paredes seus nomes ou o de suas amadas. Monumentos de fé que guardam longo segmento da história ocidental.

O pensamento voltado à Capela Saint-Hilarius tem razões profundas. Há duas décadas lá tenho realizado minhas gravações, sempre sob a direção de um dos mais experientes engenheiros de som do planeta, Johan Kennivé. Regressarei a Mullem para a gravação de meu 25º CD, tema que será pormenorizado nos próximos blogs. A cada regresso ao Templo sinto essa comunhão que positiva a reflexão e a espontaneidade das mensagens que serão registradas pelos microfones atentos. Sei que contarei com as melhores condições possíveis. Já fui convidado para integrar lista de pianistas para gravar por selo mundialmente reconhecido. Contudo, dirigentes escolheriam a cidade, o engenheiro de som e o autor do texto dos CDs. Testemunhas assistiram à cena. Recusei diplomaticamente. Saint Hilarius é meu refúgio musical e espiritual, Johan Kennivé, o excepcional engenheiro de som, e o piano, sempre impecável.

Consultei o texto mencionado de Março de 2007. Escrevia após uma de minhas gravações: “Fico a pensar nessa comunhão das pedras. Durante mil anos elas contemplaram a vida e a morte. Sinto-me um privilegiado. Estar a repartir os sons que busco desde sempre com as pedras místicas, que juntas formam a capela de Saint-Hilarius, é um bálsamo. Não por acaso, ao tocar, meus olhos dirigem-se a esse interior mágico”.

O que me leva a pensar nesse congraçamento das pedras, motivo sempre de reflexão, é a destinação de pedras e pedras. As denominadas “nobres” saem de blocos informes e são lapidadas por ourives, verdadeiros artistas que atingem o âmago da pedra, burilando-a e dando à gema preciosa determinada forma. Essa pedra, após cravação, ornará em diversas montagens anéis, colares e outros adornos femininos.

A pedra extraída de gigantescas pedreiras têm incontáveis destinações e dimensões. Através da história, foram trabalhadas desde a Antiguidade, tanto em blocos enormes como nas dimensões menores. Sempre as admiro nos mais diferentes formatos.

Meu dileto amigo e musicólogo de mérito, José Maria Pedrosa Cardoso, e eu caminhávamos no ano passado pelos jardins de Oeiras, bem perto de sua morada em Portugal, quando comentávamos que as pedras que ornam as calçadas portuguesas têm um formato que, transplantado para o Brasil, aqui teve aceitação e, não sem razão, essas calçadas assim revestidas receberiam o nome “portuguesas”. Durante nossas andanças encontrei na sarjeta duas desgarradas em forma de “cubo”. Para espanto de meu amigo, recolhi-as e coloquei-as em minha pequena mochila.

Esses dois fragmentos, semelhantes às nossas pedras “portuguesas” difundidas nos calçadões, têm significado. Uma das pedras está sobre meu piano de estudos e a outra dei-a à neta Valentina, que aguarda de minhas viagens não uma peça artesanal com fins comerciais, mas algo que represente a essência viva da tradição de um povo. Já tem mínima coleção de “coisas”. Poder-se-ia ampliar o conceito e entender essas pedras como um dos muitos símbolos de uma nação. Quem não as conhece em Portugal? Valentina sabe que eu tenho mais apreço por esses símbolos do que por objetos com destinação à gigantesca legião de turistas.

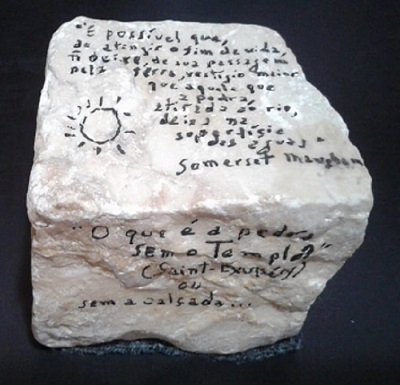

Lembrei-me de inserir, nas várias faces do cubo irregular sobre meu piano, frases sobre pedras de escritores que sobrevoavam minha mente: Saint-Exupéry, Hermann Hesse, Somerset Maugham… e outras tantas na pedra da Valentina.

Ao vê-la sobre o piano, o amigo Jorge me perguntou: “mas ela é igual às milhões que encontramos em nossas calçadas no Brasil”. Pode bem ser, mas as duas pedras em questão atravessaram o Atlântico para ter um significado que vai bem além. Essas pedras testemunharam o ato de terem sido recolhidas e adotadas, pois certamente pertenciam a alguma calçada. Foram talhadas com muito labor por mãos operosas de experientes trabalhadores. Agrupadas como em jogo de puzzle, quantas não foram as posteriores centenas de milhares de passadas sobre elas? Ao longo da existência, Portugal e sua cultura como um todo pertencem ao meu universo de afetos.

No próximo blog comentarei o repertório escolhido para a gravação na Capela de Saint-Hilarius em Mullem e o recital que darei na pequena cidade, no dia anterior às gravações, com as obras que serão registradas. Desde 1999 tenho assim agido. As reações são diferentes diante do público e dos microfones. O importante é encontrar o amálgama. E ele se dá.

On stones — of the Saint-Hilarius chapel, of European cathedrals, of the Portuguese pavements —, their mysticism and relation to my return to Mullem to record my 25th CD.