Paolo Cognetti e sua viagem ao Himalaia

O caminho é muito mais precioso do que o cume.

Paolo Cognetti

Ao longo dos anos resenhei cerca de dez livros sobre o Himalaia escritos por alpinistas que atingiram o pico do Everest ou, então, uns pouquíssimos eleitos que acessaram as 14 montanhas acima dos 8.000, todas na cadeia himalaia, caso específico do notável alpinista português João Garcia (vide blogs “14 – Uma vida nos tectos do mundo”, 2 e 9/07/2016). Essa temática sempre me causou surda empolgação, mercê da aventura perigosa, dos percalços para se atingir cumeeiras e até relatos de alpinistas que tiveram companheiros mortos nas empreitadas.

Com o tempo, um emaranhado de empresas de toda sorte, a abranger organizações que levam ou tentam levar “turistas” a preço de ouro ao ponto mais alto do planeta, que vendem material especializado para acesso à montanha, que agendam viagens até o Nepal ou o Tibete, que alugam o trabalho braçal dos sherpas, criam, em meses propícios à ascensão, um enxame de majoritariamente pretensos alpinistas. Ultimamente forma-se verdadeira fila indiana de interessados a banalizar a ascensão. A cada dia acentua-se o culto ao “maior”, seja de qual área for. O Everest, sendo o teto do planeta, 8.848 metros de altitude, assiste a essa legião que busca a mais elevada montanha. Só de pensar que o K2 (8.611 metros), com apenas 237 metros abaixo de Everest, é minimamente procurado, não só por ser muitíssimo mais difícil de ser acessado, mas prioritariamente por ser o segundo. Faz-me lembrar meus anos de estudos em Paris do final da década de 1950 ao início dos anos 1960. Estava no Louvre, visitado algumas vezes durante esse período, quando uma única vez fiquei à frente da Mona Lisa. De repente ouvi barulho de passos que se acentuava desmesuradamente. Eram turistas japoneses. Pararam diante do quadro pequeno, escuro e emblemático, tirando fotos. Após o ato, em desabalada carreira desapareceram. Já àquela altura entendi melhor a noção da superficialidade humana.

Foi-se o tempo do Everest misterioso, que levou à morte Mallory e Irvine em 1924 e glorificaria Edmund Hillary e o sherpa Tenzig Norgay em 1953, os primeiros a pisarem o topo do mundo. Desvendado por centenas de montanhistas, sepultura aberta para um número elevado daqueles que sucumbiram sem resgate, a montanha mais alta do planeta hoje perdeu essa aura de invencibilidade. Reage por vezes ceifando vidas, mas é inundada anualmente por grupos cada vez maiores de pretensos aventureiros.

A premissa se faz necessária, pois em Maio, ao visitar uma das muitas livrarias parisienses, deparei-me com um livro que de imediato chamou-me a atenção, pois mostrava a razão da narrativa, ou seja, a proposta voluntária do autor de não atingir qualquer cume do Himalaia, mas a de atravessar passagens até 5.400 metros de altitude numa caminhada de 300km a pé. Paolo Cognetti, escritor italiano consagrado, teve vários livros vertidos para o francês e “Senza mai arrivare in cima” foi um deles (“Sans jamais atteindre le sommet”, Paris, Stock, 2019). Recebeu o prêmio Médicis em 2017 destinado à obra estrangeira pelo livro “Huit Montagnes”.

Depreende-se da leitura a presença do observador atento à natureza, à fauna, à flora, àqueles que se lhe deparam no longo trajeto, à reação dos dois amigos que o acompanharam, aos costumes dos habitantes dos lugarejos atravessados na longa caminhada, às tradições dos vários sherpas e às suas próprias alterações físicas motivadas pelo cansaço e pelo ar por vezes rarefeito. Quando transpunha os 5.000 metros já sentia irresistível fadiga, o que leva o leitor a entender o título do livro. Escreve Cognetti: “Faço-me a pergunta: não pareceria talvez a sensação que se tem da velhice? Economizar o menor gesto, em um corpo já cansado de estar no mundo”. Em sua bagagem havia um livro inspirador lido e relido, “Le Léopard des neiges”, de Peter Matthiessen (Paris, Gallimard, 1983, tradução de Suzanne Nétillard). Não hesita em mencionar nessa incursão himalaia citações do livro em contextos possíveis. Curiosamente, Matthiessen empreendeu viagem na região montanhosa a fim de ver o raríssimo leopardo das neves. Não atingiu seu desiderato fundamental, mas regressou enriquecido com o que vivenciou nas alturas e, entre esses encantamentos, vislumbrar o carneiro azul. Para Cognetti, a viagem ao Himalaia representava “meu adeus a esse outro reino perdido que é a juventude”, pois o autor já se encontra na juventude da idade madura, em seus quarenta anos.

Na narrativa, Cognetti repetidas vezes menciona o mantra inscrito nos paredões rochosos, Om mani padme hum (“A joia no coração do lotus”) e redige em seu caderno: “uma frase misteriosa, a ter mil interpretações possíveis do invisível escondido no interior daquilo que vemos”.

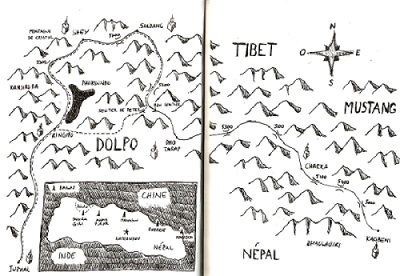

Em Tsakang, o autor segue um monge budista e assiste a cerimonial. Lembra-se de texto de Matthiessem que, ao questionar um lama sofrendo de artrite no mesmo local que estava a visitar, dele recebe a resposta: “Sou feliz aqui! É maravilhoso, mormente pelo fato de não ter eu escolha!”. A observação relacionada aos costumes de cada localidade nepalesa é sempre fulcral. Busca inteirar-se, não poucas vezes penetra as moradas de camponeses das montanhas ou planícies. O autor faz referência ao iaque, herbívoro de extensa pelagem indispensável na região por sua múltiplas funções. Cognetti, estando em Charka, observa: “Degustava pela primeira vez o chá salgado da manteiga do iaque: bem desagradável quando sabemos se tratar de chá, bom e reconfortante quando apresentado como sopa”. Costumes a partir da realidade do entorno e da crença levam Gognetti a descrever um enterro, após vislumbrar corvos sobrevoando uma colina: “Chegamos em pleno funeral, pois em Dolpo as sepulturas celestes ainda são praticadas. Nessa altitude, não há madeira suficiente para as cremações. Assim, cadáveres são desmembrados e transportados em pedaços para uma colina onde as aves de rapina fazem seu trabalho. Para os budistas, nosso corpo é feito de elementos que o universo nos empresta e, logo que a vida o abandona, necessário se faz devolvê-lo: a matéria que nós habitamos tornar-se-á ar, água, terra; são os pássaros que se incumbem de retorná-la à circulação”.

Paolo Gognetti tece bela observação sobre o vento: “Ninguém o veria se ele não provocasse algo a tremular: as bandeiras tornam visível o invisível. O abutre quebra-ossos e outras aves de rapina subiam aos ares, asas abertas e imóveis, ministros do culto das alturas”. Pormenoriza a sensação que o impacta ao ver uma águia ferida, assim como, em várias situações do livro, menciona Kanjiroba, uma cadela que o acompanharia durante parte considerável do trajeto.

A leitura de “Sans jamais atteindre le sommet”, iniciada durante o voo Paris-São Paulo, seria oportuna para legião de pretensos alpinistas que dispende somas altíssimas em busca da ilusão de atingir o cume do Everest. Mortes e subidas fracassadas preenchem estatísticas. Saint-Exupéry já escrevia que “a vaidade não é um vício, mas uma doença”. O livro de Paolo Cognetti corrobora a opinião de tantos sensatos, que buscam na caminhada pelas altas montanhas o prazer indizível de estar nas alturas sem pretensões egocêntricas. Certamente seus olhares são definitivos, não apenas de passagem. Agradável leitura e uma lição de como planejar uma viagem como observador atento.

Comments on the book “Sans Jamais Atteindre le Sommet” (Without ever reaching the top), by the Italian writer Paolo Cognetti. Now that Mount Everest is congested with trekkers in queues at bottlenecks on their way to the summit, it is a great relief to read about a journey on foot above 5000 meters in the remote region of Dolpo — in the Nepal Himalayas — without intention of reaching any summit. Attentive observer of the magnificence of nature, of people he meets, of living conditions in an exotic land lost in time and of his own physical limits, the author offers travel literature at its best, a heroic adventure one devours with pleasure.