Criações de Jorge Peixinho para piano

No meu caso, tendo para a liberdade e tendo para o rigor.

Pretendo que essa liberdade, a liberdade da criação,

as opções que a cada momento se me põem [...]

estejam sempre temperadas por um princípio de rigor muito forte.

Um rigor que pode ser um rigor “a priori”,

um rigor pré-determinado, o qual existe por vezes na minha obra,

mas que devo confessar,

nasce na maior parte dos casos um pouco depois.

Jorge Peixinho (1940-1995)

(in “A caminho de novos portos”)

Jorge Peixinho (1940-1995), nascido em Montijo, Portugal, foi um dos grandes nomes da música portuguesa e mundial na segunda metade do século XX. Mente curiosa e inventiva, agregou à composição inúmeros processos criativos que enriqueceram a linguagem musical e se apresentam como estimulantes desafios para os intérpretes.

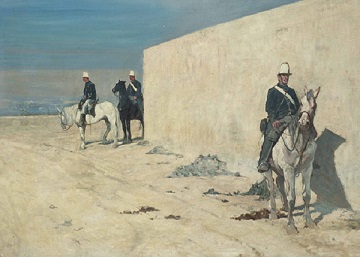

Oportuno e providencial o aprofundamento a que se dedica a pianista e professora Ana Cláudia de Assis, que, após criteriosas pesquisas, brilhantemente tem divulgado a música contemporânea. “A caminho de novos portos: o piano de Jorge Peixinho no intercâmbio musical entre Brasil e Portugal (1970-1990)”, (Lisboa, CESEM – Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, NOVA FCSH, 2023) é resultado de um segundo pós-doutoramento junto ao CESEM/Universidade NOVA de Lisboa, supervisionado pelo notável musicólogo Mário Vieira de Carvalho. O prefácio preciso é assinado pelo musicólogo e compositor Manuel Pedro Ferreira. Louvem-se os relevantes trabalhos acadêmicos da pianista sobre César Guerra-Peixe (1914-1993) e o inquestionável Fernando Lopes-Graça (1906-1994). Com ampla atuação no Exterior, nessa busca incessante de divulgar a criação contemporânea tem de maneira sistemática corroborado as ligações da música composta em Portugal e no Brasil.

A autora traz a público a importância fulcral do compositor, pianista e professor Jorge Peixinho e a sua relação com o Brasil. Conhecedor profundo das tendências composicionais vigentes e emergentes da Europa, criou um estilo muito pessoal. Seus contatos com músicos brasileiros foram férteis, principalmente aqueles mantidos com alguns compositores que participavam do Festival Música Nova, criado por Gilberto Mendes (1922-2016) na cidade de Santos e que acontecia todos os anos.

Para que “A caminho de novos portos” tivesse a amplitude necessária quanto ao conhecimento de Jorge Peixinho, suas aspirações, sua atividade musical, seus contatos com músicos brasileiros, Ana Cláudia preliminarmente se muniu de farto material, a abranger os programas apresentados por Peixinho, a recepção crítica ou não e as missivas tão bem elaboradas pelo compositor.

“A caminho de novos portos” desvela parte sensível das inquietações de Jorge Peixinho, compositor que estava, à maneira de um vulcão, em constante erupção criativa. Segui-lo através do histórico das composições para piano, estas acompanhadas por criteriosas análises da autora, corrobora o necessário entendimento de tantos porquês, até então ocultos, virem a público com competência. Reproduz, com imagens, programas, cartas e explicações de Peixinho, as intenções do compositor para a exata interpretação de sua música.

A interação Portugal-Brasil, que evidencia o fascínio de Jorge Peixinho pelos trópicos, sempre à busca de uma integração plena entre compositores portugueses e brasileiros, assim como tantos da América Latina, está documentada em cartas de Peixinho a vários interlocutores, mormente a Gilberto Mendes, seu amigo-irmão na música e em tantos outros temas, material esse valiosíssimo colhido por Ana Cláudia de Assis em inúmeras fontes, entre as quais a de Eliane Mendes, viúva de Gilberto. Essa intensa troca de missivas entre os dois mestres, se de um lado tratava de assuntos protocolares a envolver as expectativas da travessia atlântica, voltava-se às tantas apresentações de Peixinho no Brasil, aos temas do cotidiano, a revelar igualmente alguns processos criativos tão presentes na escrita de ambos.

A primeira carta de Peixinho a Gilberto Mendes (25/01/1964) prenuncia uma relação que se estreitaria e que se estenderia até a morte do compositor português aos 30 de Junho de 1995: “E preparemo-nos para um intercâmbio futuro!”. Esse estreitamento, que se aprofundaria a partir do primeiro encontro pessoal em 1968, nos Ferienkurse für Neue Musik em Darmstadt, Alemanha, ficaria indelével a testemunhar uma amizade singular.

A autora, ao elencar as turnês de Jorge Peixinho pelo Brasil, ao longo das onze vezes em que viajou pelo país como pianista, compositor, palestrante e professor (1970-1994), dimensiona as afeições. De todas as cidades, Santos seria seu porto seguro, graças fundamentalmente à amizade profunda que manteve com Gilberto Mendes e Eliane.

De importância, o turbilhão de ideias que povoava a mente de Jorge Peixinho. Ana Cláudia se debruça sobre as buscas por novos processos que porventura pudessem proporcionar a Peixinho uma apreensão sonora inusual. O piano como laboratório de sons inusitados.

Se essa atitude era corrente na composição de outros autores, máxime na segunda metade do século XX, frise-se o cuidado de Jorge Peixinho para que procedimentos não resultassem no impacto pelo impacto junto ao público. Antolha-se-me que a ele importaria extrair os recursos possíveis do instrumento não aleatoriamente, mas a seguir sua mente privilegiada. Por esse motivo anexou, na apresentação de tantas partituras, grafismos que orientam o intérprete sobre suas intenções para a performance mais exata possível de suas obras. Jacques Février (1900-1979), o ilustre pianista e professor francês, apregoava: “há mil maneiras de se tocar uma obra, uma só é equivocada, trair o pensamento do autor”. As prévias explicações de Peixinho se tornam uma garantia para a boa interpretação. Desconhecê-las pode distanciar o intérprete de uma execução fiel.

Após a morte de Jorge Peixinho, Gilberto Mendes, a meu pedido, compõe o “Estudo, Ex-tudo, Eis tudo pois” (1997), in memoriam Jorge Peixinho, criação que apresentei em première no Mosteiro da Orada em Monsaraz, no Alentejo (17/07/1997), com a presença do Exmo. Presidente de Portugal, Dr. Jorge Sampaio. Mendes lembra-se do amigo através de tratamentos da escrita professados por Peixinho, assim como do gosto pessoal pelo cotidiano ou outro gênero musical, elementos que pontificam no magnífico tributo gilbertiano.

Clique para ouvir, de Gilberto Mendes, “Estudo, Ex-tudo, Eis tudo pois”, in memoriam Jorge Peixinho (1997), na interpretação de J.E.M.:

https://www.youtube.com/watch?v=eXy69fjF-Yw

No próximo blog comentarei a obra para piano de Jorge Peixinho (18 peças), mormente os cinco Estudos, pormenorizando, entre esses, o “Étude V Die Reihe-Courante” e sua trajetória. Ana Cláudia com agudeza pormenoriza no precioso livro os caminhos diferenciados empreendidos por Peixinho na elaboração de seus Estudos. É justamente o “laboratório mental” do compositor que o impediu de compô-los num curto período, como habitualmente assim procederam seus antecessores privilegiando aspectos técnico-pianísticos e reunindo-os em coletâneas: Chopin, Liszt, Scriabine, Rachmaninov assim agiram. Jorge Peixinho estava a buscar “novos portos”, daí a distância temporal entre os Estudos.

Ana Cláudia de Assis, pianist, teacher and musicologist, in researching the piano work of the notable Portuguese composer Jorge Peixinho makes a significant contribution not only to the analysis of his creations, but also highlighting the composer’s love affair with the Portugal-Brazil bridge. He has visited Brazil 11 times for concerts, lectures and classes, preferably playing Portuguese music.